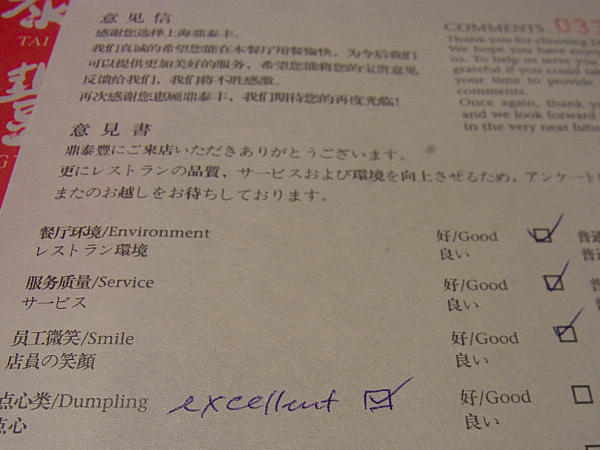

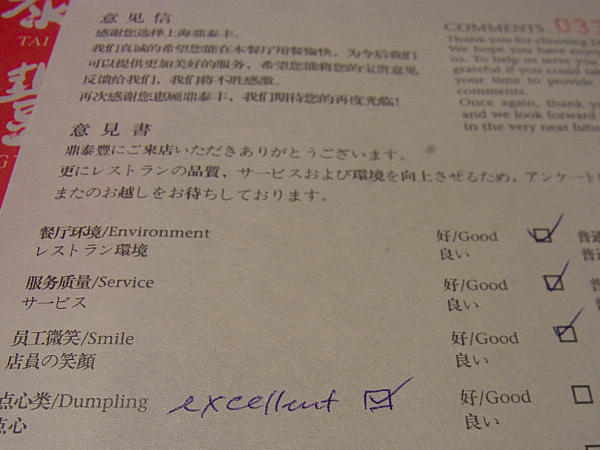

Schon in Indien war auffällig, dass man ständig per Formular gefragt wird – von Restaurants, Hotels, Reiseführern, Fahrern –, wie man das alles so fand, was einem geboten wurde. Interessant aber die Unterschiede: In Indien lauteten die Ankreuzmöglichkeiten in der Regel „hat die Erwartungen bei weitem übertroffen“, „hat die Erwartungen erfüllt“, „wurde den Erwartungen nicht gerecht“. In China hingegen: „gut“, „ganz anständig/ausreichend�” („fair“ fair übersetzt, isabo?), „schlecht“. Mit anderen Worten: deutlich defätistischer. Begeisterung ist gar nicht vorgesehen, dafür muss extra ein Kästchen geschaffen werden.

Wie zum Beispiel im Fall von Din Tai Fung. Das ist eine ursprünglich taiwanesische Restaurantkette mit Schwerpunkt auf xiao long bao, den chinesischen Knödeln, denen schon das Wort Knödel nicht gerecht wird. (Und das Foto links erst recht nicht.) Der Rest von China macht sich immer über Shanghai lustig, weil hier angeblich so kleine Portionen serviert werden. Und tatsächlich, die xiao long bao sind vergleichsweise winzig. Dafür aber auch vergleichsweise sensationell.

Wie zum Beispiel im Fall von Din Tai Fung. Das ist eine ursprünglich taiwanesische Restaurantkette mit Schwerpunkt auf xiao long bao, den chinesischen Knödeln, denen schon das Wort Knödel nicht gerecht wird. (Und das Foto links erst recht nicht.) Der Rest von China macht sich immer über Shanghai lustig, weil hier angeblich so kleine Portionen serviert werden. Und tatsächlich, die xiao long bao sind vergleichsweise winzig. Dafür aber auch vergleichsweise sensationell.

Eine kurze Einführung in die Knödelkunst von Shanghai (wir kommen nämlich bestimmt noch darauf zurück). Xiao long bao werden im Bambuskorb gedämpft. Eigentlich sind es Beutel aus dünnem Nudelteig, oben in 14 Falten zusammengerafft, wenn sie gut sind (mehr Falten = feinerer Teig) und meist mit Schweinefleisch gefüllt, bei Din Tai Fung aber auch gern mal mit Taschenkrebs oder Huhn & Trüffel. Diese Füllung schwappt in einem Hauch köstlicher Brühe – doch wie kommt die in den Knödel hinein? Indem ein Scheiblein Aspik mit der Füllung in den Teig gegeben wird und sich beim Dämpfen verflüssigt. Man isst das Ganze, indem man dem Knödel, mit Stäbchen ergriffen, vorsichtig den Kopf abbeißt, die Brühe herausschlürft, den Rest in eine Mischung aus schwarzem Reisessig, Sojasauce und gehobeltem Ingwer taucht und augenblicklich ohnmächtig wird vor Entzücken. In fast allen Chinarestaurants zuhause werden xiao long bao auf Pergamentpapier gedämpft serviert. Ergebnis: beim Herausheben mit Stäbchen bleibt der Teig kleben, der Knödel reißt und die Suppe geht perdu. Din Tai Fung dämpft auf Baumwollstoff, und der Knödel löst sich sanft mit nur minimalem, geradezu anmutigem Widerstand.

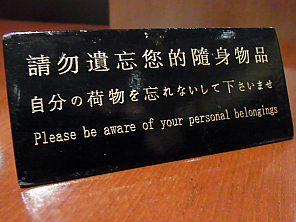

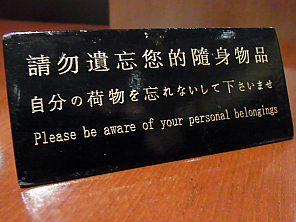

Zum Service: Hängt man wie ich nachlässig seine Jacke über die Stuhllehne, eilt sofort jemand herbei, um ein Stuhllehnencover über die Jacke zu breiten, auf dass man sie nicht verknicken oder beschmutzen möge (siehe links). Zahlt man die Rechnung (die in diesem Fall inklusive Tsingtao-Bier und einer köstlichen Bohnen-Vorspeise 90 RMB betrug, faire neun Euro) mit einem 100 RMB-Schein, kommt jemand, quittiert auf der Rechnung 100 RMB, damit auch ja alles mit rechten Dingen zugeht, bevor das Wechselgeld kommt, und stellt zur Sicherheit auch noch ein Schild auf den Tisch, dass man doch bitte seine Habseligkeiten nicht vergessen möge. Es kann sein, dass mir das nach einigen Wochen als fürsorgliche Belagerung auf den Geist geht, aber zurzeit finde ich es herrlich.

Din Tai Fung, mehrere Locations, hier: Shanghai Centre, 1376 Nanjing West Rd., Shanghai

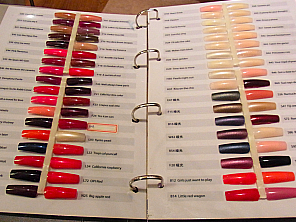

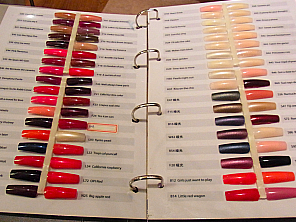

Ebenso herrlich übrigens wie meinen zweiten Besuch im göttlichen Dragonfly, schon wieder für eine chinesische und eine Fußmassage, dieses Mal verbunden mit einer Pediküre. (Ja, ich weiß, ich hatte erst in Indien eine. Ja, ich weiß, das wirkt etwas fetischistisch. Sei’s drum, meine Füße haben es nach einem Monat Barfußlaufen im Dreck verdient.) Der Augenblick, in dem das Lackmenü mit einer Fantastillion OPI-Optionen (meiner Lieblings-Nagellackmarke) auf meinen Schoß ausgebreitet wurde – links nur eine von vier Doppelseiten –, gehört, ich gestehe es beschämt, zu den glücklichsten der letzten Wochen. Für andere OPI-Fans: Dieses Mal wurde es „Mrs. O’Leary’s BBQ“, weil meine ewige Lieblingsfarbe „I’m not really a waitress“ gerade aus war. Länger nachgedacht habe ich über „Bastille my heart“ und „No Spain no gain“. Irgendwann werde ich übrigens eine längere Abhandlung über Nagellacknamen schreiben. Heute bin ich zu satt und zu glücklich dazu.

Ebenso herrlich übrigens wie meinen zweiten Besuch im göttlichen Dragonfly, schon wieder für eine chinesische und eine Fußmassage, dieses Mal verbunden mit einer Pediküre. (Ja, ich weiß, ich hatte erst in Indien eine. Ja, ich weiß, das wirkt etwas fetischistisch. Sei’s drum, meine Füße haben es nach einem Monat Barfußlaufen im Dreck verdient.) Der Augenblick, in dem das Lackmenü mit einer Fantastillion OPI-Optionen (meiner Lieblings-Nagellackmarke) auf meinen Schoß ausgebreitet wurde – links nur eine von vier Doppelseiten –, gehört, ich gestehe es beschämt, zu den glücklichsten der letzten Wochen. Für andere OPI-Fans: Dieses Mal wurde es „Mrs. O’Leary’s BBQ“, weil meine ewige Lieblingsfarbe „I’m not really a waitress“ gerade aus war. Länger nachgedacht habe ich über „Bastille my heart“ und „No Spain no gain“. Irgendwann werde ich übrigens eine längere Abhandlung über Nagellacknamen schreiben. Heute bin ich zu satt und zu glücklich dazu.