Im Norden, Tag 3: Gondar & Simien Mountains

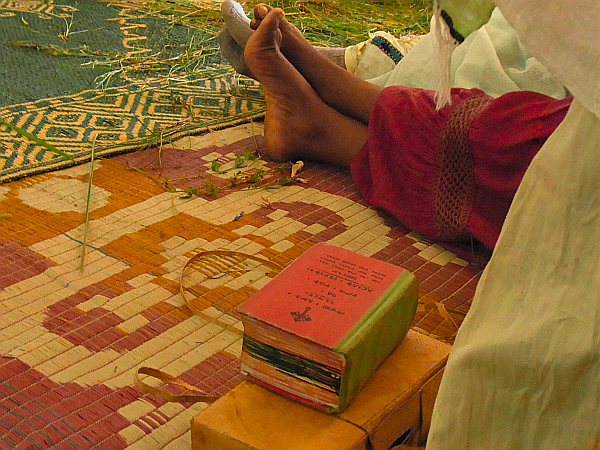

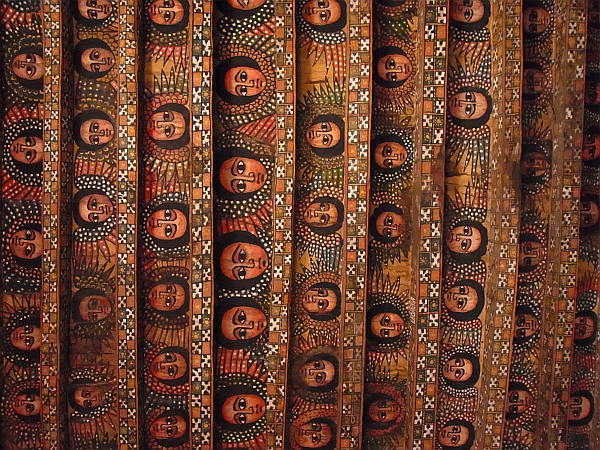

Donnerstag, 17. November 2011Die orthodox-christliche Kirche Qusquam Mariam außerhalb von Gondar. Eine Feier zum Abschluss der Fastenzeit, zu deren Höhepunkt die Bundeslade aus dem Allerheiligsten herausgetragen und von einer Prozession um die Kirche herum begleitet wird. Wie immer in solchen Fällen war ich zunächst unglaublich befangen und fühlte mich wie ein Eindringling, obwohl mich Netsanet an die Hand nahm. Ich saß eine Zeitlang bei den Frauen im Inneren der Kirche auf einer Bastmatte, ließ mir von ihnen das helle Lilililili-Rufen beibringen, habe furchtbar viel gelacht, weil sie auch so viel lachten, und brach irgendwann in Tränen aus – ich will das gar nicht analysieren, aber es hat viel mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu tun, das nach elf Monaten Fremdsein einfach übermächtig wurde. Eine alte Frau neben mir sprach auf amharisch auf mich ein, ich antwortete entschuldigend und tränenübertrömt auf englisch, wir guckten uns an und verstanden uns und verstanden uns auch wieder nicht. Und dann sagte sie, auf italienisch: Come stai? Das hat sie vielleicht mal in den Vierzigern während der italienischen Besatzungszeit gelernt. Und ich sagte: Va bene und heulte gleich noch mehr.

So war das, zu Beginn von Tag 3. Danach fuhren wir weiter in die Simien Mountains. Das seltsam entrückte Gefühl, das man hier oben im Norden hat – als lebte man nach einer Zeitreise wieder in biblischen Zeiten –, setzte sich fort: Ziegen- und Eselsherden laufen über die Schotterstraßen, Weißgekleidete wandern durch die Felder, die immer noch mit Holzpflügen bestellt werden. Ich wanderte an Canyons entlang, saß auf einer Wiese zwischen rotbrüstigen Dschelada-Pavianen, die nur hier im Hochland von Äthiopien leben, schaute zu, wie ihre Jungen die Bäume hochjagten und wieder herunterfielen, und trank abends mit ein paar Engländern am offenen Feuer ein bis mehrere Bier. Ein guter Tag? Ich würde sagen: ein ziemlich grandioser Tag.

„Wozu das Gewehr?“ fragte ich unseren Gebirgsführer Abu. „Hyänen und Leoparden“, antwortete er bündig. Oh. Okay.

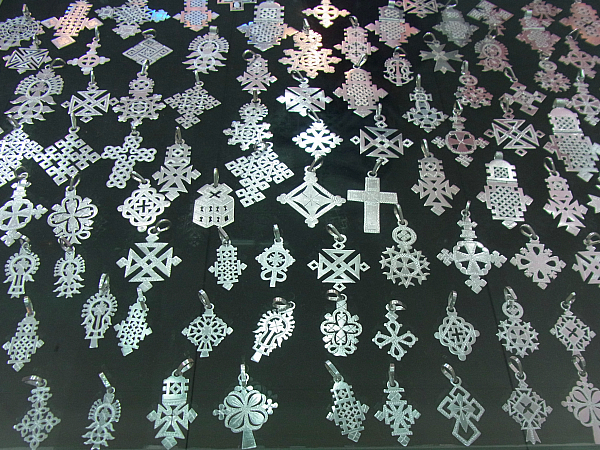

Prinzip Hoffnung: Für die 20 bis 30 Touristen, die hier am Tag auf der Hochebene vorbeiwandern, hat ein Dorf einen Souvenirstand aufgebaut.